無垢テーブルが水じみ知らずになるコツ&既に付いてしまった汚れの取り方

無垢のテーブルって一生ものっていうけど、すぐシミをつくってしまいそう‥‥‥と諦めかけていたスタッフです。

お問い合わせでも「汚れがすぐ付くんだけど、やっぱり私には向いていないのかしら?」というコメントをいただくことがあります。

しかし、木工職人でもあるスタッフ赤平に聞くと、「誰でも正しくメンテナンスすれば、コーヒーもワインも弾いてくれますよ」とのこと!

今回の記事では、無垢テーブルを快適に使うために知っておいてほしい、基本の心得をご紹介します。

無垢テーブルが水じみ知らずになるにはオイルのコーティングを“根気よく切らさない”こと

無垢材には浸透性である、オイルのコーティング剤が使われています。木の風合いを生かしながら、浸透しやすい水分のある汚れから木肌を守ってくれます。

しかし、オイルのコーティングは使っていくうちに少しずつ剥げてしまいます。コーティングが切れてくると、表面の濡れ色やしっとり感が無くなり乾いたようなカサカサした触れ心地になってきます。そうなっては、天板はノーガード状態!汚れがジワッと染み込んでしまいます。そうなる前にオイルを継ぎ足しましょう。

買ってから半年は、1~2か月に1回オイルを足す

カサカサになりやすい買ってすぐのテーブル。それは家具製作時に、コーティング剤であるオイルを1回塗っただけの状態だからです。

使い始めの半年ほどは、様子を見ながら1~2ヶ月に1回オイルを足すように、気にかけてください。使っていくうちに、表面に2層3層‥‥‥とコーティングが薄く重なり、手入れの頻度も減り、汚れをはじきやすいテーブルへとパワーアップしていきますよ。

既についてしまった水じみは、泡洗いで落ちる

気を付けていても、うっかり水じみがついてしまうこともあります。よく触るところは手の油分も付きます。汚れの上からオイルを継ぎ足すと、そのまま汚れが固まって取れなくなってしまうので、オイル前に清掃しましょう!北欧で一般的な家具のお手入れは方法は、石鹸の泡で洗う方法です。

水に弱い木肌を洗うなんて‥‥‥と不安になってしまいますが、身体を洗うのとはちょっとやり方が違います。使うのは“石鹸の泡”です。

簡単に言うと、

1 泡で木の汚れを浮かす

2 汚れた泡をふき取る

3 木に染み込んだ石鹸分は木を痛めることがないので、そのまま乾かせばOK

4 オイルを塗る⇒塗ったオイルをふき取り、乾かす

以上が、木を濡らしすぎない洗浄方法です。さっそく実際にお手入れしてみましょう。

※テーブルの場合反りの原因となることがありますので、1年に1回程度に留めることと、ポイントをしっかり守ってお試しくださいね。

用意するのはこちら

・ぬるま湯1リットル・バケツや桶 ・汚れても良いタオル ・無添加の石鹸・石鹸を削るためのカッター ・スポンジ ・240番以上のサンドペーパーをご用意ください。

CONNECTオリジナルのソープキットなら木材にやさしい石鹸など、お手入れに必要なこれらすべてがセットになっています。石鹸の泡が垂れてしまうので、お手入れをするテーブルの下には、養生シートを敷いてください。

手順1. ソープフレークを(ティースプーン約5杯)お湯で溶かして泡立てる。

▲つぶつぶとした石鹸の溶け残りのないようにしましょう。

手順2 泡だけをスポンジですくい、木目に沿って丁寧に撫でていく。

泡はそのままにせず、タオルできれいにふき取ってください。

※この時テーブルの表面だけでなく、裏面も同じように洗います。(テーブル反り防止のため)

▲タオルには汚れや、オイルの色が付いてきます。

手順3 風通しの良い日陰で“半日”ゆっくり乾かす

天日で一気に乾かすと無垢材が割れてしまうことがあります。乾いた後、少しガサガサした木肌の毛羽立ちを感じる場合は、サンドペーパーで軽く全体をやすれば、きれいになります。

befor

石鹸洗い前の、テーブルの水じみの様子

↓

after

石鹸洗い後、さっぱり綺麗になったテーブルの様子

シミも汚れもきれいになりました。いつまでも触っていたくなるような、すべすべの触り心地です。

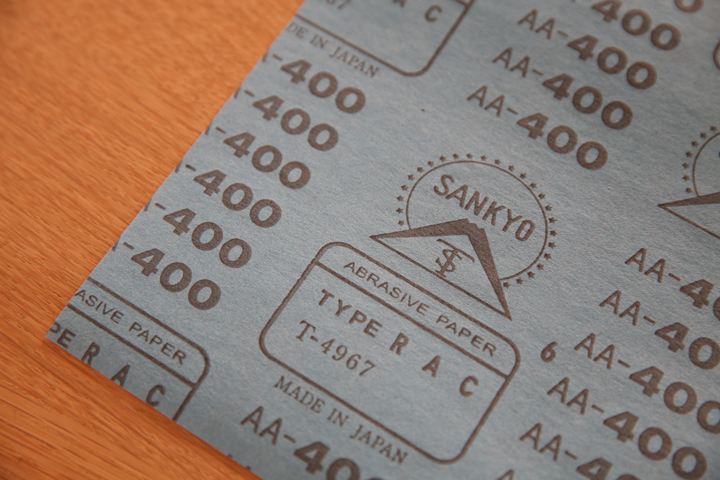

ペン汚れはサンドペーパーで簡単に取れる

▲実際についてしまったボールペン汚れ

ソープがけをしても落ちなかったシミや汚れは、目の細かいサンドペーパーで軽くこすります。

先ほどのボールペン汚れも、軽く削ると数秒で消えてしまいました。少し白くなりましたが、オイル塗布の際に馴染んでくれます。

使ったのは400番手のサンドペーパーです。

不自然に削れてしまわないようにサンドペーパーは、目の細かいものをおススメします。

手順4 オイルを塗り足す⇒オイルをしっかりふき取る

石鹸洗い時の水分が乾いたら、次は、ウエス(布)や手袋を用意してオイルを塗っていきましょう!

ウエスにオイルを含ませたら、木目に沿って素早く塗りこんでいきます。

どんどん艶々になっているのがお分かりいただけるでしょうか。

木目に沿ってオイルを塗ったら、今度は、しっかりとふき取ります。

▲写真左側が、オイルを塗りふき取った後です。艶が増し、木目が美しく見えます。

塗布したオイルが、完全乾いてからご使用ください。

※また、オイルを含んだ布は発火の恐れがあるため、水に浸し密封して捨ててください。

まとめ

無垢テーブルを使う際の心得は、オイルのコーティングを“根気よく切らさない”ことでした。もし汚れてしまっても、いつでもやり直せるのが無垢テーブルの魅力です。手入れをしながら、お気に入りの美しい無垢テーブルを育ててみるのはいかがでしょうか?

CONNECTで使用しているオイルはこちらからご購入いただけます↓ヴィンテージ家具のリペアなどにも使用しています。

お試し用の小さいサイズはこちら↓

ソープ仕上げにはこちら

北欧のダイニングテーブル一覧はこちらのリンクからご覧いただけます↓

【お問合せ先】

■CONNECT [WEB SHOP]

ご質問がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。各商品ページの「商品についてのお問い合わせ」より、お問い合わせいただくとスムーズにご案内できます。

メールでのお問い合わせの際は、お持ちであればサイズ入りのお部屋の図面と、「ご新築・買い替え」など、用途を簡単にお知らせいただけるとスムーズです。

LINE、インスタグラムのDMからでもお問い合わせいただけますので、ぜひご利用ください。

おすすめプランなどキャンペーンに関する詳細や、ご購入を検討されている方は以下のバナーからご購入ページへお越し下さい。

関連記事はこちら

この記事を書いた人

CONNECT

こんにちは。ライフスタイルショップ「CONNECT(コネクト)」です。北欧のブランド(ルイスポールセン・フリッツハンセンなど)を中心に照明・家具・ヴィンテージ家具やインテリア雑貨をセレクトし、販売しています。 また、インテリアから考えるお家づくりも手がけています。